Am 10. August 2022 nehmen wir gemeinsam mit dem Dezernat 2 eine Standortbestimmung für die Stadt Lahr vor und entwickeln gemeinsam Perspektiven für die Bildungsarbeit und Kulturarbeit der Stadt Lahr.

Schlagwort: Bildung

Redaktionelles Portrait eines Kunstglasbläsers

Wir erstellten für einen Kunstglasbläser in Leipzig ein redaktionelles Portrait – als Vorlage für Zeitungen und Zeitschriften, für seine Website und für Facebook. Viel Vergnügen mit dem Portrait!

Nachhaltige Politik

Nachhaltige Politik schafft einen verlässlichen Ordnungsrahmen für das gesellschaftliche Miteinander, sie mildert die existenziellen Nöte der Menschen (zum Beispiel Krankheit, Arbeitslosigkeit und Armut) sie sorgt für die Rahmenbedingungen eines gedeihlichen Gemeinwesens (Bildung, Infrastruktur), setzt das Gewaltmonopol durch und zieht das notwendige Maß an Steuern ein, um die öffentlichen Güter zu finanzieren.

Nicht nachhaltig ist Politik immer dann, wenn sie mit Fördermitteln Strukturen, Institutionen und Projekte schafft, die nicht gemeinwohlorientiert sind, wenn sie politisch opportune Klientel versorgt und wenn sie über ihre Kernaufgaben hinaus wirtschaftliche Entwicklungen aus einem politischen Interesse heraus steuert.

Nicht nachhaltig ist Politik immer dann, wenn sie sorglos oder fahrlässig Sozialsysteme (die durch die Beiträge der Menschen finanziert werden) zweckentfremdet und öffentliches Eigentum privatisiert ohne das Gemeinwohl zu stärken (zum Beispiel sozialer Wohnungsbau).

Zum Thema Nachhaltige Politik arbeiten wir mit Ministerien, Kammern, Verbänden, Verbünden und Initiativen.

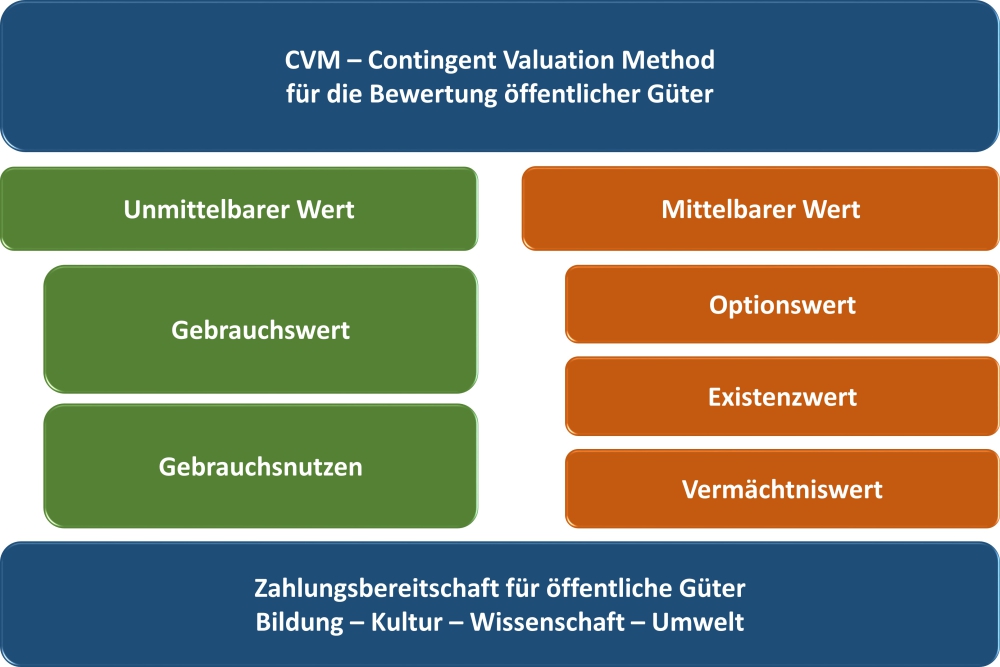

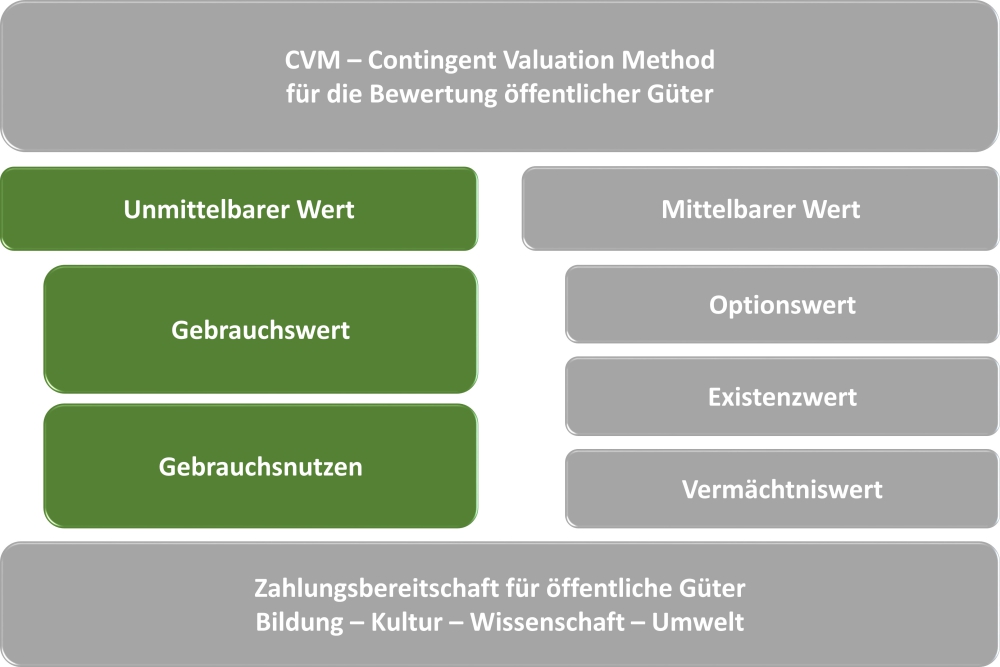

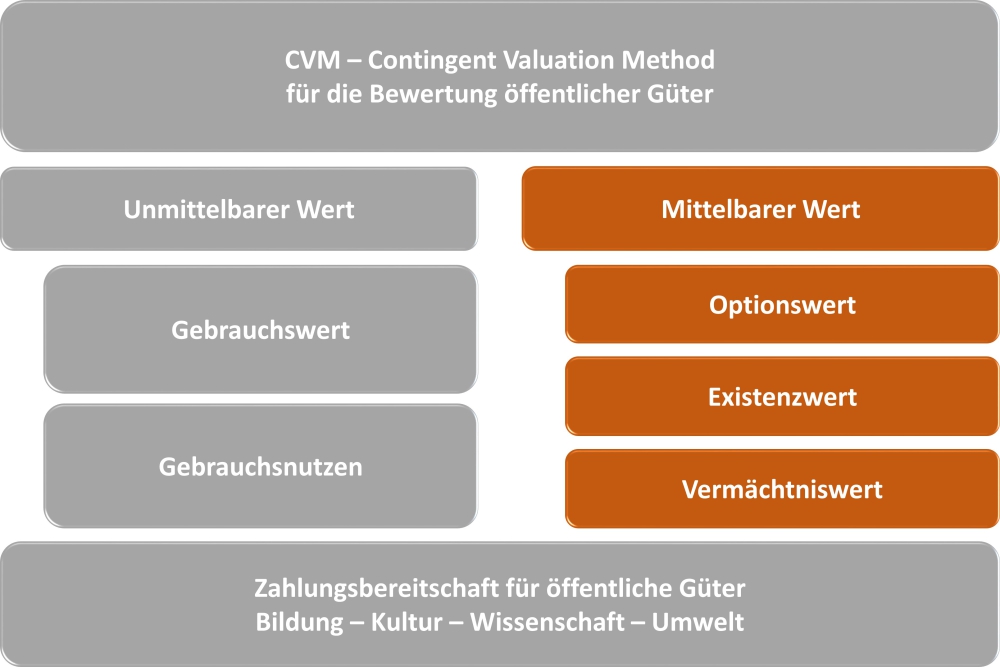

Die Bewertung öffentlicher Güter mit der CVM – Contingent Valuation Method

Öffentliche Einrichtungen – z.B. Bibliotheken, Volkshochschulen, Theater, Philharmonien, Schullandheime, Museen, Krankenhäuser – stehen immer wieder vor der Herausforderungen, sich für ihre Existenz und ihr Wirken rechtfertigen zu müssen. Gerade in Zeiten knapper Kassen und düsteren Prognosen wollen viele Kommunen den Gürtel enger schnallen und prüfen minutiös, was sich denn einsparen ließe.

Vor allem in strukturschwachen Regionen wird so dauerhaft gesellschaftliches Kapital und Potenzial vernichtet. Der eindimensionale Ansatz des rigiden Kostensparens schafft unheilbare Verwüstungen in den Regionen. Das Gefühl sagt: was weg ist, ist weg und dieses öffentliche Gut wiederherzustellen wird um ein Vielfaches teurer als das bestehende Gut weiterzuentwickeln.

Ich wurde schon oft gefragt, wie man denn ultimativ Kosten sparen könne. Meine Antwort: „mach den Laden zu“. Diese provokative Antwort macht eines klar. Es ist sinnlos, nur auf die Kosten zu starren. Wir brauchen einen umfassenden Blick auf unsere öffentlichen Güter, um deren Wert sinnvoll zu erfassen.

Verstehen Sie mich richtig. Marode, nutzlose und einfaltslos gemanagte Einrichtungen sind mir ein Gräuel. Ich bin ein Freund effizienter Strukturen und Prozesse, ich liebe eine hohe Auslastung (Produktivität) und die substanzielle Weiterentwicklung bestehender öffentlicher Güter an die Bedürfnisse der Zeit.

Die CVM – Contingent Valuation Method ist insbesondere interessant für Institutionen aus den Bereichen Bildung, Kultur, Wissenschaft und Umwelt. Die CVM misst den Wert und Nutzen öffentlicher Güter an Hand einer konkreten Zahlungsbereitschaft. Die Zahlungsbereitschaft bezieht sich gleichermaßen auf den unmittelbaren Gebrauchswert wie auf mittelbare Nichtgebrauchswerte – den Optionswert, den Existenzwert und den Vermächtniswert. Damit erhalten Sie Antworten aus vier Perspektiven über den Nutzen und den Wert Ihrer Institution für jeden Einzelnen und die Gesellschaft.

Die Akzeptanz der CVM in der Bevölkerung und auf politischer Ebene wird durch den Megatrend Value for Money begünstigt: immer mehr Bürger stellen an öffentliche Güter und Dienstleistungen die Fragen:

- Was habe ich davon?

- Was bringt es mir?

- Was nützt es der Gesellschaft?

- Kann man das Geld in alternative Lösungen investieren – für einen höheren oder besseren Nutzen?

- Was ist Wohlstand – persönlich und gesellschaftlich?

Mit der CVM stellen Sie Waffengleichheit her und argumentieren systemkonform – in gelernten und akzeptierten Bewertungsmustern. Die CVM bedient sich anerkannter betriebswirtschaftlicher Verfahren, den ökonomischen Wert von Gütern, Produkten und Dienstleistungen zu ermitteln. Die CVM überträgt diese Logik auf öffentliche Güter.

Die CVM verfügt über ein hohes Aufmerksamkeitspotenzial. Mit der Durchführung der CVM muss der Wille verbunden sein, diese Ergebnisse öffentlichkeitswirksam in den Diskurs einzuspeisen, aktiv damit zu werben und das Gespräch, insbesondere mit den Stakeholdern bzw. relevanten Beziehungspartner zu suchen und zu führen.

Der Nutzen der CVM bemisst sich natürlich aus dem Erkenntnisgewinnung. Doch v.a. bemisst er sich durch die Kraft des Arguments, der kurzfristigen, singulär monetären Perspektive eine überzeugende und beweisbare langfristige und gemeinwohlorientierte Perspektive beizustellen.

Einblick in die Method CVM

Die CVM misst die Zahlungsbereitschaft für existente, mögliche/vorstellbare und (wieder) herstellbare öffentliche Güter. Die Zahlungsbereitschaft bezieht sich gleichermaßen auf den unmittelbaren Wert und mittelbare Werte.

Unmittelbarer Wert

Gebrauchswert

- Wie viel Geld investiere ich persönlich in die Nutzung des öffentlichen Gutes?

- Wie viel Geld ist mir die persönliche Nutzung des öffentlichen Gutes wert?

Gebrauchsnutzen

- Welchen Nutzen ziehe ich persönlich aus dem öffentlichen Gut (Qualitäten)?

- Um wie viel % oder € übersteigt mein persönlicher Nutzen meine persönliche Investition (Quantitäten)?

Mittelbare Werte

Optionswert

- Wie teuer käme es mich, dieses öffentliche Gut nicht mehr zu haben?

- Wie viel wäre mir die Schaffung des öffentlichen Gutes wert?

Existenzwert

- Wie hoch ist der Nutzen des öffentlichen Gutes für mich, auch wenn ich es persönlich nicht nutze?

- Wie hoch ist der Nutzen des öffentlichen Gutes für die Gesellschaft, auch wenn ich es persönlich nicht nutze?

Vermächtniswert

- Was fehlt der kommenden Generation, wenn dieses öffentliche Gut nicht existiert?

- Wie teuer käme es die kommende Generation, wenn dieses öffentliche Gut neu geschaffen werden müsste?

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie eine Untersuchung über den Wert und Nutzen Ihrer Öffentlichen Einrichtungen und Institutionen mit der CVM durchführen wollen. Wir freuen uns auf Ihr Lebenszeichen.

Herzlich willkommen im Club der klaren Denker und kraftvollen Macher,

Ihr Stefan Theßenvitz